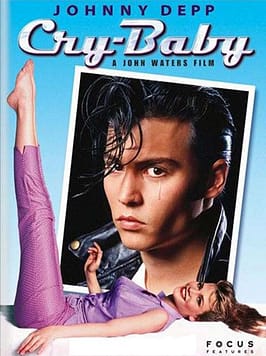

Cette année, le festival Offscreen met John Waters à l’honneur. Une occasion de revoir cette jubilatoire parodie de comédie musicale teenage dans laquelle Johnny Depp fait ses premiers pas au cinéma. Du rire, de la subversion, du rock n’roll !

Baltimore, 1954, les drapes (« pantalons moulants »), mauvais garçons férus de rock n’roll et de voitures customisées s’opposent aux squares (« coincés »), prétentieux amateurs de doo-wop bien-pensants. C’est dans ce décor que Cry-Baby et Alison, respectivement drape et square, vont vivre une variation de l’histoire de Roméo et Juliette. De radio-crochets en courses de voitures, malgré la prison ou les mensonges d’une amoureuse éconduite, ils apprendront à se découvrir, embrasser avec la langue et vaincre leurs préjugés au nom de l’Amour.

Nous nous situons ici dans la deuxième partie de la carrière de Waters, celle où il a quitté l’underground pur et dur et ses provocations frontales pour travailler avec les studios et s’adresser au grand public.

Le pape du trash serait-il un vendu ? Son casting, son parti pris et son humour corrosif tendent à prouver le contraire, quitte à attrister les apôtres de la provoc primaire, souvent enclins à crier à la trahison dès qu’une de leurs idoles sort des routes bien tracées du Manuel du Bon Petit Subversif.

Comme l’homme à la fine moustache nous l’a rappelé lors de sa masterclass, chaque membre du casting de Cry-Baby s’est retrouvé à un moment ou un autre derrière les barreaux. Nous avons en effet droit à un ensemble étonnant de personnalités. La jeune Traci Lords avait encore à l’époque des problèmes avec les autorités parce qu’elle avait tourné dans nombre de pornos alors qu’elle était mineure. Patty Hearst, riche héritière, avait été kidnappée par un groupe terroriste révolutionnaire dont elle a ensuite embrassé les idées au point de commettre avec eux plusieurs hold-ups.

Johnny Depp y commence sa carrière cinématographique sur des chapeaux de roue : il retourne ici comme un gant cette image mièvre de joli cœur pour jeunes donzelles que lui avait amenée son rôle dans 21 Jump Street. Mention spéciale pour la laideur inoubliable de Kim McGuire qui a eu la paire de balloches de répondre à un « Wanted: Girl with a good body and an alarming face who is proud of it » et de se laisser (encore plus) défigurer par les pinceaux du fidèle Van Smith, expert en laideur fidèle de Waters. Enfin, monsieur Iggy Pop himself y tient un petit rôle, hilarant dans sa première scène où il se lave dans un baquet trop petit.

Nous retrouvons ici LE thème de prédilection de Waters : la beauté, la chaleur de la marginalité. Les drapes se serrent les coudes là où les squares n’agissent que par égoïsme ou convenances sociales. Nous nous retrouvons devant une version complètement retournée de la société où la beauté est ennuyeuse et les filles-mères sont de bons parents. C’est du côté des outcasts que se retrouvent les valeurs qui font avancer : innovation, ouverture d’esprit, liberté, générosité.

Parodie, d’abord, avec ce côté jubilatoire qu’ont ces films qui ne se prennent pas au sérieux : de l’outrance en veux-tu en voilà, du surjeu, une avalanche de clichés, on est ici dans le grotesque. Nous avons aussi droit à un catalogue de clins d’œil à la culture rock n’roll : scènes de prisons, courses de voitures… you name it ! Un univers et des personnages hauts en couleur nous emmènent dans une tempête baroque où les enfants à adopter sont placés en vitrines et les poumons artificiels s’invitent au tribunal.

Peu de films si légers vous collent au cerveau pour vous accompagner si longtemps. La liberté et la jubilation sont contagieuses et c’est, à mon sens, là, la vraie subversion.